La lucha de mi tía con el suicidio asistido: hubo muerte, pero faltó dignidad

El viaje de mi tía hacia la “muerte digna” comenzó en noviembre pasado. El primer síntoma fue la dificultad para comer después de un resfriado severo; algo molesto, pero no demasiado grave. En diciembre, comenzó a quejarse porque no podía mover el brazo y hombro izquierdos. Y se sentía cansada, tremendamente fatigada.

Finalmente, en marzo, después de una serie de pruebas, el médico le dio un diagnóstico fatal y desesperado: esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como ‘enfermedad de Lou Gehrig’. Mi tía no iba a mejorar; en lugar de ello, cada día se pondría peor hasta que, finalmente, se sofocaría o moriría de hambre lentamente a causa del colapso de los músculos de su garganta.

Ella no sintió miedo a morir; era una mujer profundamente religiosa, con confianza en la otra vida, y estaba rotundamente en contra de las maquinarias que podrían prolongar su sufrimiento: nada de tubos de alimentación ni respiración asistida.

Para abril, ya no podía levantar la cabeza. Caminar y hablar era difícil para ella. La fatiga era implacable. Incluso el acto de dormir era un desafío. Su hermana (mi madre), mi madre y yo, además de su mejor amiga, intentábamos darle ánimo. Pero para un paciente con ELA, la esperanza es algo difícil de hallar.

A comienzos de junio, mi tía intentó suicidarse. A las 2 a.m., sola en su casa, intentó cortarse las muñecas. Estoy muy agradecida de que su vida no haya llegado al fin de esa manera; sólo tuvo una herida superficial. Luego de ello, tuvimos una larga charla. Ella no quería esperar que la enfermedad empeorara. Era momento de unirse a su travesía.

El 9 de junio, la Ley de Muerte Digna entró en vigor en California y mi tía declaró sus intenciones de hacer uso de ese recurso por escrito, el mismo día. Me embarqué en una búsqueda por Google para averiguar cómo funcionaba la norma. Era casi imposible obtener información clara, incluso por parte de doctores.

Finalmente, comprendimos que la ley establece un estricto protocolo para obtener los medicamentos necesarios. Esto demora un mínimo de 15 días, y la cuenta regresiva se iniciaría una vez que un médico de atención primaria atestiguara la aptitud mental de mi tía, su condición terminar, su deseo y habilidad -por cuenta propia- de tomar la droga que acabaría con su vida. Ella debió firmar un formulario indicando sus intenciones, junto con dos testigos, uno de ellos sin relación de sangre. Un segundo médico debía ratificar el diagnóstico y su aptitud mental.

Durante días, infructuosamente contacté a todo aquel que, pensaba, podría ayudarnos a hallar un doctor para iniciar el proceso. El médico de cabecera de mi tía jamás regresó mi llamado. Cooperar con el suicidio asistido es una elección de cada especialista, incluidos los médicos en cuidados paliativos.

Para ese momento, mi tía ya no podía caminar o tragar nada, excepto pequeños sorbos de agua, té helado y Boost. Estaba muy débil; la trasladamos a la casa de mi madre en primer lugar, y luego a la mía -por suerte, como entendimos después-. Cuando la médica del hospicio local llegó, rápidamente accedió a comenzar el papeleo. Mi tía y yo lloramos de alivio. Era 22 de junio.

Nos encontrábamos en una seria carrera contra sus síntomas. Cada día mi tía tragaba menos, lo cual dificultaba el requisito legal de que pudiera tomar por sus propios medios el medicamento. Literalmente, recé para hallar al segundo médico: “Si es lo correcto, por favor, necesitamos ayuda”. A la mañana siguiente encontré a otra doctora para contactar. Ella accedió.

Finalmente, todo estaba en orden, pero mi tía debía esperar seis largos días para llegar al mínimo establecido para que su médica pudiera escribir la receta.

El 7 de julio, la farmacia recibió la orden: una enorme dosis de barbitúricos que no tiene en cuenta el tamaño, la edad, el género ni la salud general del paciente. El ‘cóctel’ completo incluía dos pastillas contra las náuseas, una píldora contra las convulsiones y 100 cápsulas de Secobarbital. Todo debía ser ingerido dentro de una hora. Las drogas cuestan más de $3,000 y no están cubiertas por el seguro.

Fue un día surrealista. Nos reunimos en mi casa; todo el mundo que había amado a mi tía estaba allí, dispuesto a ayudarla a morir. Ella estaba ansiosa, impaciente. Todos lo estábamos. La farmacia había prometido entregarnos el paquete a las 2:30 p.m. Esperamos. Nos llamaron, y para las 5 p.m. llegó todo. Un medicamento letal valuado en miles de dólares y entregado a domicilio en manos de un conductor de Uber.

Nos dispusimos a trabajar. Por ley, los médicos de mi tía no podían estar presentes, pero ellas nos dieron instrucciones detalladas. Aplastamos la primera píldora contra las náuseas y la vertimos en el jarabe súper dulce que yo había inventado para ayudar a tragar la medicina. Luego coloqué debajo de su lengua la píldora contra las convulsiones. Llevé mi atención hacia la mesa de la cocina, donde mi esposo y mi hermana, con guantes de látex, frenéticamente raspaban el polvo de 100 cápsulas con palillos de dientes, intentando vencer el reloj. Yo caminaba de un lado a otro. En 45 minutos ella debía tragar la segunda píldora contra las náuseas y luego, 15 minutos después, el trago final; su trago final.

La montaña de polvo que vertimos en el jarabe dulce creó una media taza de un lodo tan amargo que literalmente quemaba la lengua. Mi tía, que apenas podía tragar agua, debía beberlo todo en menos de cinco minutos “para asegurar el éxito”.

No coincidió exactamente con el escenario sereno que había imaginado; con música apropiada, lecturas de la Biblia y conversaciones significativas. Mi tía estaba rodeada de amor, pero el día había sido cargado y aterrador.

Todo acabó rápidamente, de todas formas. Después de dos cucharadas de las cuatro onzas requeridas de Secobarbital, mi tía decayó. Sabía que podía oírnos todavía, por eso le dije: “Está bien, tía. Vé hacia la luz”. Y lo hizo. Cuando nos sentamos de nuevo a la mesa, con polvo blanco por todas partes, todos nos preguntamos: “¿Quién demonios escribió esta ley?”.

Nos habíamos visto obligados a ayudar de la forma más extraña, pasando de un requerimiento legal a otro y cumpliendo plazos arbitrarios mientras mi tía sufría, y finalmente vaciando cápsulas, preparando un elixir tan vil que lloré cuando supe que ella debía tragarlo. ¿Esto es una muerte digna?

Espero no ser malinterpretada; la nueva ley y sus reglas son un comienzo, y estoy agradecida de que haya sido aprobada por los votantes. Pero también espero que aquellos que hemos sido protagonistas podamos ofrecer nuestro inestimable aporte para mejorarla con el tiempo. Estoy segura de que mi tía hizo lo correcto, y sé que teníamos motivos para ayudarla. Tan pronto como todo acabó, sentí un alivio enorme por ella, y un gran respeto. Su búsqueda decidida de morir en sus propios términos hizo de ella la persona más valiente que he conocido.

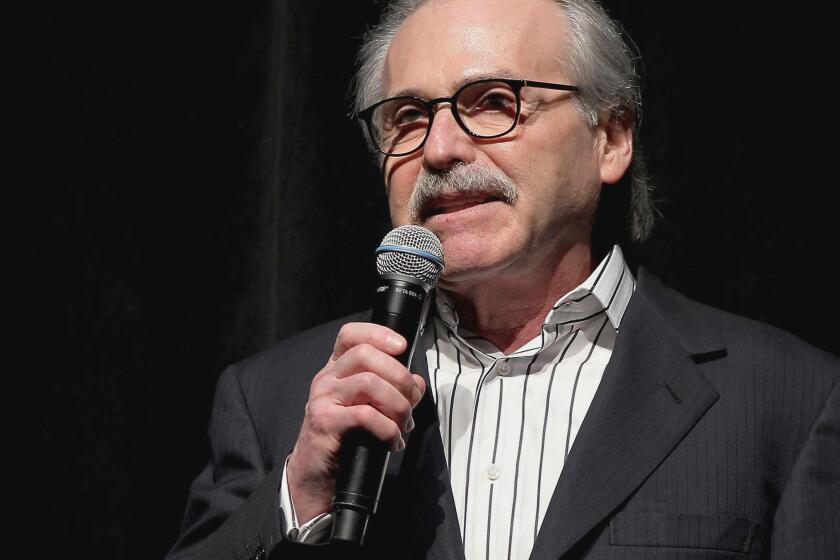

Linda Van Zandt es una emprendedora y escritora, residente en California.

Traducción: Valeria Agis

Si desea leer esta nota en inglés, haga clic aquí.